Dossier

17 SDGs: Ziele für nachhaltige Entwicklung

Agenda 2030: Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen

Seit 2016 gilt die Agenda 2030, in der sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele für eine sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Entwicklung gesetzt hat. Bis 2030 sollen die sogenannten Sustainable Development Goals, kurz: SDGs, erreicht sein. Zur Halbzeit findet nun am 18. und 19. September 2023 bei den Vereinten Nationen in New York der nächste SDG-Gipfel statt, bei dem die Fortschritte bei der Zielerreichung diskutiert werden. Was sind die Ziele? Wie weit ist die internationale Staatengemeinschaft in der Umsetzung? Und wo steht Deutschland? Unser Dossier bietet einen Überblick.

Was ist die Agenda 2030?

Die Agenda 2030 ist die Nachfolgeagenda der Agenda 21 und seit 1. Januar 2016 bis 2030 in Kraft. Die Agenda 2030 haben alle 193 UN-Mitgliedstaaten verabschiedet, sie ist rechtlich jedoch nicht bindend. In ihr werden die Ziele der Agenda 21 erweitert und konkretisiert.

Kernstück der Agenda 2030 sind die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten „Sustainable Development Goals“, kurz SDGs. Die SDGs wurden in Anlehnung an die Milleniumsentwicklungsziele (MDGs) der UN entwickelt. Neu ist jedoch, dass die SDGs an alle Länder addressiert sind, während die MDGs vor allem für Entwicklungsländer galten. Die Agenda 2030 beinhaltet fünf Kernbotschaften (5P), die den 17 SDGs vorangestellt sind:

- People: Die Würde des Menschen im Mittelpunkt in einer Welt ohne Hunger und Armut

- Planet: Den Planeten schützen durch die Begrenzung des Klimawandels und die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen

- Prosperity: Wohlstand für alle fördern, indem Globalisierung gerecht gestaltet wird

- Peace: Frieden fördern durch die Einhaltung der Menschenrechte und eine gute Regierungsführung

- Partnership: Globale Partnerschaften aufbauen, um gemeinsam voranzukommen

Außerdem folgt die Agenda 2030 dem grundlegenden Prinzip „Niemanden zurücklassen“, dass also alle Menschen auf dem Weg hin zu nachhaltiger Entwicklung mitgenommen werden müssen.

Mehr erfahren?

Möchten Sie mehr darüber erfahren, seit wann Nachhaltigkeit als politisches Ziel diskutiert wird und was sich hinter Stichworten wie Brundtland-Kommission oder Agenda 21 verbirgt? Interessieren Sie sich dafür, welche Dimensionen von Nachhaltigkeit es gibt? Und möchten Sie gern wissen, was auf internationaler, nationaler, Landes- und kommunaler Ebene in puncto Nachhaltigkeit passiert? Dann empfehlen wir Ihnen unser Dossier „Nachhaltigkeit“.

Wie werden die Fortschritte bei der Erreichung der SDGs gemessen?

SDG-Monitoring

Internationale Ebene

Mit dem SDG-Monitoring wird der Umsetzungsstand der SDGs ermittelt. Auf internationaler Ebene haben sich die Vereinten Nationen auf 231 internationale SDG-Indikatoren geeinigt, um die Fortschritte zu messen. Jedem Staat bleibt es jedoch selbst überlassen, wie er das Monitoring genau ausgestaltet.

Einmal jährlich kommen die Staaten zum High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF, dt.: Hochrangiges Politisches Forum für Nachhaltige Entwicklung) in New York zusammen, um sich gegenseitig über den Umsetzungsstand zu informieren. Der nächste SDG-Gipfel findet zur Halbzeit der Agenda 2030 im September 2023 statt. Dort können die Mitgliedsstaaten ihren Freiwilligen Nationalen Staatenbericht vorstellen.

zum internationalen SDG-Report 2022 (auf Deutsch)

zum Freiwilligen Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021

Einen schnellen Überblick über die Fortschritte der SDG-Indikatoren erhalten Sie im SDG-Progress Chart 2022.

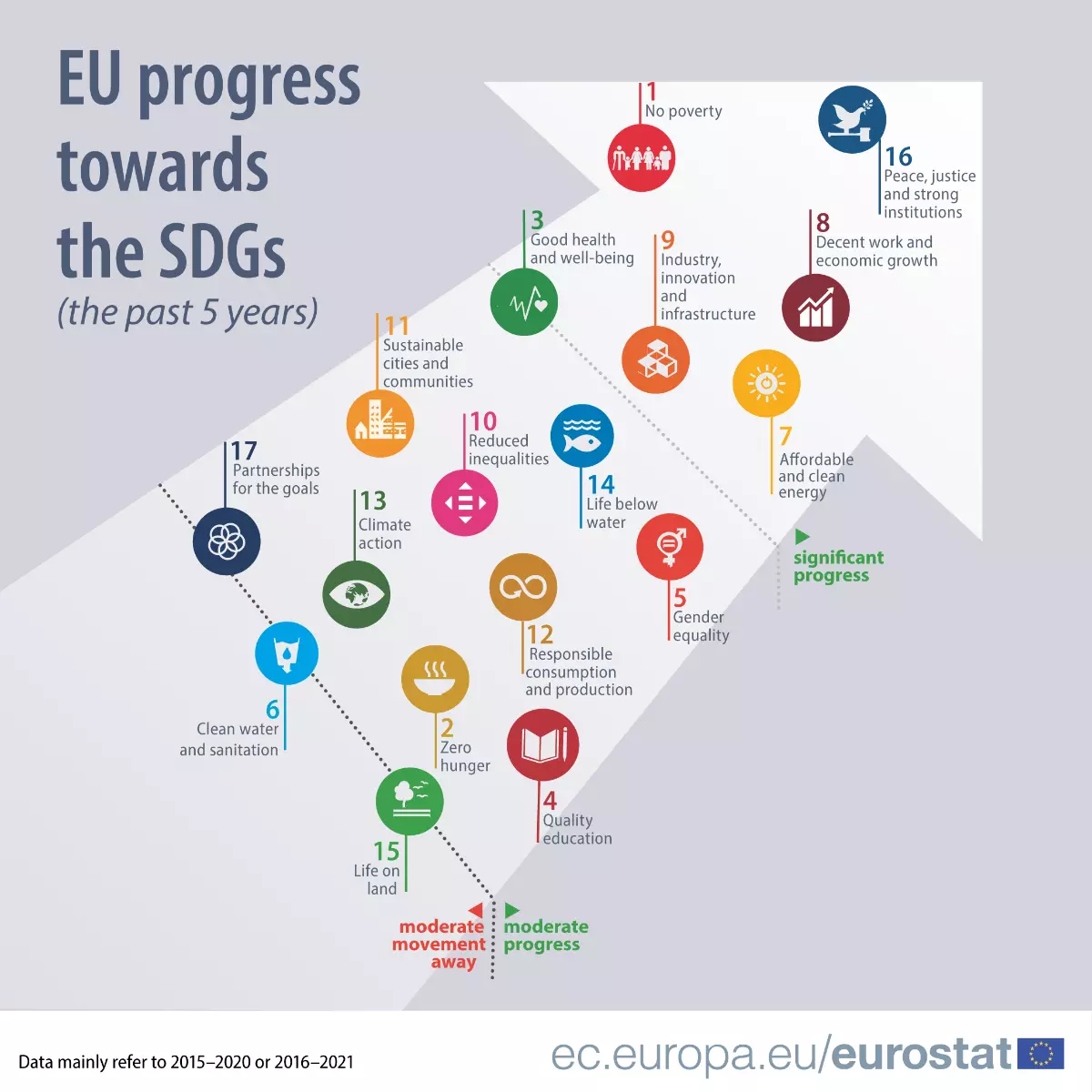

Europa und Deutschland

Auf europäischer Ebene gibt es seit 2017 ein EU-SDG-Indikatorenset mit rund 100 Indikatoren, um die Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten zu messen. Eurostat veröffentlichte den letzten Monitoring-Bericht im Mai 2022.

In Deutschland wird die Umsetzung der SDGs von der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie begleitet, die zuletzt 2021 aktualisiert wurde. Der Umsetzungsstand der SDGs wird anhand 75 nationaler Indikatoren gemessen. Alle zwei Jahre legt das Statistische Bundesamt einen Indikatorenbericht vor, zuletzt im März 2021. Am Ende dieses Berichts findet sich eine Statusübersicht als kompakte Zusammenfassung der Fortschritte.

Auch für Baden-Württemberg und die kommunale Ebene gibt es entsprechende Nachhaltigkeitsstrategien und Messinstrumente.

Zivilgesellschaftliches Monitoring

Zivilgesellschaftliche Organisationen üben seit Jahren Kritik am offiziellen SDG-Monitoring. Indikatoren blieben schwach, manche würden gänzlich außen vorgelassen, die Wirksamkeit von Maßnahmen sei unklar, ebenso wer die Verantwortung bei Nichterreichung von Zielen trage. Daher hat das Forum Umwelt und Entwicklung ein zivilgesellschaftliches SDG-Monitoring entwickelt, um das offizielle deutsche Monitoring zu ergänzen.

Was sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung?

Sustainable Development Goals (SDGs)

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals (SDGs), lauten:

Klicken Sie auf eine der Kacheln, um mehr über das ausgewählte Sustainable Development Goal (SDG) zu erfahren.

Welche Zielkonflikte bestehen?

Zwischen allen 17 UN-Nachhaltigkeitszielen bestehen Abhängigkeiten, aber vielfach auch Zielkonflikte. Vor allem SDG 8 „Wirtschaftswachstum und Beschäftigung“ wird häufig in direktem Spannungsverhältnis zu den ökologischen Zielen wie Klimaschutz oder der Erhalt von Ökosystemen und Biodiversität gesehen. Ist Wirtschaftswachstum möglich, wenn man gleichzeitig die begrenzten Ressourcen des Planeten schonen möchte? Ist Wachstum und Wohlstand mit ökologischen Zielen vereinbar? Und wie definiert sich überhaupt Wohlstand? In diesem Zusammenhang wird unter anderem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als klassischem Wohlstandsmaß kritisiert, das auch in der Agenda 2030 oder der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie als Indikator angewendet wird. Zu den diskutierten Alternativen gehört zum Beispiel die Idee von der Messung des Bruttonationalglücks aus Bhutan oder der Nationale Wohlfahrtsindex, der 21 wohlfahrtsstiftende und wohlfahrtsmindernde Aktivitäten berücksichtigt. In beiden Fällen wird Wohlstand nicht ausschließlich monetär, sondern ganzheitlicher definiert (Quelle: Global Policy Forum, 5-Jahres-Zwischenbilanz zur Agenda 2030). Einen ausführlichen Beitrag zur Diskussion um nachhaltiges Wachstum finden Sie bei Hauff, Der Weg zu einem nachhaltigen Wachstum, in: Bürger & Staat 4-2022 – Nachhaltigkeit, S. 185-192.

Es gibt Stimmen, etwa unter Klima- und Umweltschützer:innen, die den ökologischen Nachhaltigkeitszielen einen Vorrang gegenüber den anderen Zielen einräumen möchten. Ihre Begründung: Ohne einen intakten Planeten als Grundlage allen Lebens können auch alle anderen Ziele nicht erreicht werden. Gegner:innen dieser Sichtweise betonen, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele voneinander abhängig sind und einen inklusiven Charakter besitzen. Alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales – stünden gleichberechtigt nebeneinander und würden sich gegenseitig bedingen (Quelle: Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung, S. 42).

Michael Böcher spricht in diesem Zusammenhang von Nachhaltigkeit als einem „normativen Konzept“, über dessen Umsetzung unterschiedliche Akteur:innen diskutieren und Lösungen aushandeln müssen. Der Politik komme hierbei eine besondere Funktion zu: Denn ihre Aufgabe sei es, „bei unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen diese auszutarieren und am Ende kollektiv verbindliche, allgemein akzeptierte Lösungen zu erzeugen.“ Daher sei Nachhaltigkeit auch „aufgrund ihres normativen Gehalts und

der damit einhergehenden unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten ein politisches Konzept, das zur Aushandlung und Umsetzung politischer Prozesse bedarf“ (Quelle: Böcher, in: Bürger & Staat 4-2022 – Nachhaltigkeit, S. 169).

Nachhaltigkeit als normatives und politisches Konzept zeigt sich auch bei weiteren Konfliktdimensionen, etwa die Abwägung zwischen den Bedürfnissen und Freiheitsrechten des Einzelnen und dem Gemeinwohl, zwischen der lokalen und der globalen Ebene oder der Frage, wie weit der Staat bei der Zielerreichung eingreifen und was dem Markt bzw. dem eigenverantwortlichen Handeln überlassen bleiben soll.

Trotz aller Zielkonflikte wird jedoch stets betont, wie groß die Synergieeffekte zwischen den einzelnen SDGs sein können, wenn etwa Treibhausgase reduziert werden und dies gleichzeitig zu weniger Luftverschmutzung und weniger Krankheiten führt. Mit Synergien und Zielkonflikten speziell von Klimazielen und den SDGs hat sich die Friedrich-Ebert-Stiftung in der Studie „Rundum nachhaltig“ befasst. In eine ähnliche Richtung geht das internationale Forschungsprojekt „SDG pathways“.

#1 Keine Armut

Ziel ist es, bis 2030 Armut in allen ihren Formen und überall zu beenden. Hierbei geht es zum einen darum, existenzielle Armut in den ärmsten Ländern des globalen Südens zu bekämpfen. Zum anderen soll sich die Situation von Menschen mit niedrigem Einkommen in Industrieländern wie Deutschland verbessern.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Der Anteil an Menschen, die in Armut nach der jeweiligen nationalen Definition leben, soll mindestens um die Hälfte sinken.

- Alle Menschen sollen durch soziale Sicherungssysteme abgesichert sein.

- Alle Menschen sollen die gleichen Rechte und Chancen beim Zugang zu wirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen wie Grundeigentum, neue Technologien oder Finanzdienstleistungen haben.

- Die Widerstandsfähigkeit gegenüber klimabedingten Extremereignissen und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Katastrophen soll gestärkt werden.

Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?

Aktuell leben zwischen 660 und 670 Millionen Menschen in extremer Armut, die meisten davon in Afrika südlich der Sahara. Die Corona-Pandemie hat die Fortschritte von vier Jahren Armutsbekämpfung zunichte gemacht.

Extreme Armut bedeutet, weniger als zwei Euro pro Tag (1,90 US-Dollar) zum Leben zur Verfügung zu haben. In den letzten drei Jahrzehnten konnte sich schon eine Milliarde Menschen aus extremer Armut befreien. Doch die Corona-Pandemie, die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die Klimakrise haben viele Fortschritte zunichtegemacht und lassen die Armut wieder ansteigen. Prognosen zufolge dürften 2022 etwa 75 Millionen mehr Menschen in extremer Armut leben als vor der Pandemie erwartet. Steigende Nahrungsmittelpreise und die weitreichenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine könnten diese Zahl bis auf 95 Millionen Menschen anwachsen lassen.

So stieg die Erwerbsarmut im Jahr 2020 erstmals wieder seit zwanzig Jahren. Während der Pandemie erhielten nur rund ein Prozent der arbeitenden Menschen in ärmeren Ländern Arbeitslosengeld, während es in Ländern mit hohem Einkommen über die Hälfte war. Einkommenseinbußen oder der komplette Wegfall der Erwerbsquelle aufgrund der Corona-Pandemie traf Menschen in armen Ländern also besonders hart (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?

Rund 13 Millionen Menschen waren 2021 in Deutschland armutsgefährdet. Das entspricht knapp 16 Prozent der Bevölkerung Deutschlands. Als armutsgefährdet gilt, wer über ein Einkommen unterhalb von 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt. Vor allem Frauen ab 65 Jahren, Alleinlebende und Alleinerziehende mit Kindern sind armutsgefährdet (Quelle: Statistisches Bundesamt).

In Deutschland wird SDG 1 anhand der materiellen Deprivation gemessen, die den Mangel an bestimmten Gebrauchsgütern und den unfreiwilligen Verzicht auf ausgewählten Konsum aus finanziellen Gründen beschreibt. Dazu gehört zum Beispiel der Verzicht auf ein Auto oder Schwierigkeiten, die Miete zu bezahlen. Wenn vier der insgesamt neun Kriterien erfüllt sind, geht man von erheblicher Deprivation aus.

Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil der von Armut betroffenen Personen deutlich unter dem Niveau der Europäischen Union zu halten. Dies ist erfüllt: Während in Deutschland nur 6,8 Prozent der Personen materiell depriviert sind, sind es in der EU 13,1 Prozent. Bei der erheblichen materiellen Deprivation liegt Deutschland bei 2,6 Prozent, die EU bei 5,5 Prozent. In der Tendenz ist ein leichter Rückgang der materiellen Deprivation in den vergangenen Jahren zu verzeichnen (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).

Doch das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ und die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums aus dem Jahr 2020 kommen zu dem Schluss, dass die existierenden Indikatoren nicht ausreichen und die Armutsgefährdung in Deutschland gestiegen sei. So fehle beispielsweise der Indikator „Armutsgefährdungsquote“: Als armutsgefährdet sieht „2030 Watch“ 18,5 Prozent der deutschen Bevölkerung an, Soll-Wert sollte jedoch 8,3 Prozent sein. Mehr zum Thema Armut, Reichtum und Ungleichheit in Deutschland findet man im jährlichen Armuts- und Reichtumsbericht.

#2 Kein Hunger

Ziel ist es, bis 2030 den Hunger und die Mangelernährung auf der Welt zu beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung zu erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Ganzjährlicher Zugang zu ausreichend Nahrungsmitteln für alle Menschen

- Ausgewogene und gesunde Ernährung

- Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und höhere Einkommen für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern

- Mehr nachhaltige Nahrungsmittelproduktion

- Bewahrung der genetischen Vielfalt von Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haustieren

Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?

800 Millionen Menschen leiden an Hunger. Das ist jeder zehnte Mensch weltweit. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass die Welt nach der Corona-Pandemie und aufgrund der Folgen des Klimawandels am Rande einer globalen Nahrungsmittelkrise steht. Der Krieg in der Ukraine gefährdet die Ernährungssicherheit zusätzlich und könnte den Hunger in der Welt sprunghaft ansteigen lassen.

Seit 2014 steigt die Zahl der von Hunger und Ernährungsunsicherheit betroffenen Menschen wieder an. Aufgrund der Corona-Pandemie litten 2021 150 Millionen mehr Menschen Hunger als noch 2019. Zudem hatte fast ein Drittel der Menschheit (2,3 Milliarden Menschen) 2021 keinen regelmäßigen Zugang zu ausreichender Nahrung.

Eine weitere Bedrohung für die Ernährungssicherheit ist der Krieg in der Ukraine. Die Ukraine und Russland gelten als „Kornkammern der Welt“ mit ihren Getreide- und Maisexporten sowie ihren weltweiten Ausfuhren von Erzeugnissen aus Sonnenblumenkernen. Viele afrikanische Staaten und andere Länder des globalen Südens beziehen über die Hälfte ihres Weizens von dort. Aufgrund des Krieges kommt es zu Lieferengpässen und stark steigenden Nahrungsmittelpreisen, die sich viele Menschen nicht mehr leisten können.

Hunger, Mangel- und Fehlernährung trifft insbesondere Kinder schwer: 2020 waren weltweit 22 Prozent (149 Millionen) der Kinder unter 5 Jahren wachstumsgehemmt, das heißt zu klein für ihr Alter. 2015 waren es noch 24,4 Prozent gewesen. Zur Erreichung der Zielvorgabe, die Zahl der wachstumsgehemmten Kinder bis 2030 zu halbieren, muss sich die Rückgangsrate von derzeit jährlich 2,1 Prozent auf 3,9 Prozent verdoppeln. In reicheren Ländern leiden dagegen mittlerweile viele Kinder an Übergewicht aufgrund von ungesunder Ernährung und mangelnder Bewegung. Weltweit sind dies rund 39 Millionen Kinder (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?

In Deutschland muss niemand an Hunger leiden, weshalb in Deutschland eher Themen wie die Stickstoffbelastung in der Landwirtschaft oder der Anteil von ökologischem Landbau eine Rolle spielen. Doch auch hierzulande machen vielen Menschen die steigenden Lebensmittelpreise zu schaffen. Der Andrang bei den rund 960 Tafeln in Deutschland wird immer größer, im Dezember 2022 waren es rund zwei Millionen Menschen (Quelle: ZDF online).

In Deutschland wird SDG 2 anhand zweier Indikatoren gemessen: dem Stickstoffüberschuss und dem Anteil von ökologischem Landbau an der gesamten Landwirtschaft.

Durch Düngung landwirtschaftlicher Flächen oder durch Futtermittel wird Stickstoff in die Umwelt eingetragen und belastet die Gewässer und Ökosysteme. Ziel ist es, für den Zeitraum 2028 bis 2032 die Stickstoffüberschüsse im Mittel auf 70 Kilogramm je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche pro Jahr zu verringern. Von Anfang der 1990er-Jahre bis 2011 sank der Stickstoffüberschuss kontinuierlich, stagniert seither jedoch bei 93 Kilogramm je Hektar. Wird hier nichts unternommen, wird das Ziel bis 2032 nicht erreicht werden.

Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil landwirtschaftlicher Flächen unter ökologischer Bewirtschaftung in Deutschland 20 Prozent betragen. 2019 waren es je nach Berechnung zwischen 7,8 und 9,7 Prozent. Zwar ist der Anteil kontinuierlich angestiegen. Doch auch hier muss deutlich mehr getan werden, um das Ziel bis 2030 zu erreichen (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).

Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ erweitert die Indikatoren um drei weitere: den Fleischkonsum pro Kopf, den Antibiotika- und den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft. Bei den offiziellen Indikatoren errechnet „2030 Watch“ einen Fortschritt von 48,5 Prozent. Nimmt man die zusätzlichen Indikatoren hinzu, kommt das zivilgesellschaftliche Monitoring zu einem Fortschritt von 52,4 Prozent, also zu einem besseren Ergebnis.

Die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums aus dem Jahr 2020 betont zudem, dass in reicheren Ländern wie Deutschland die Verschwendung von Lebensmitteln ein großes Problem darstellt. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland elf Millionen Tonnen an Lebensmittelabfällen, der Großteil davon in privaten Haushalten. Jährlich werfen wir 78 Kilogramm Lebensmittel weg. Doch nicht alles davon sind wirklich Abfälle oder Verdorbenes, sondern könnte noch verwendet werden (Quelle: BMEL). Die Verschwendung von Lebensmitteln wird auch in SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion) thematisiert.

#3 Gesundheit und Wohlergehen

Ziel ist es, bis 2030 ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters zu gewährleisten und ihr Wohlergehen zu fördern.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Senkung der Sterblichkeit von Müttern und Kindern

- Schutz vor übertragbaren Krankheiten wie Tuberkulose und Aids sowie vor Zivilisationskrankheiten wie Krebs oder Diabetes für alle Menschen

- Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten, Medikamenten und Impfstoffen ohne finanzielle Nöte für alle Menschen

- Recht auf Selbstbestimmung in der Familienplanung für Mädchen und Frauen sowie Zugang zu Verhütungsmitteln

- Senkung des Risikos für nationale und internationale Gesundheitskrisen

Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?

COVID-19 hat die Fortschritte in der weltweiten Gesundheitsversorgung geschmälert. Vor der Pandemie gab es sichtbare Verbesserungen etwa bei der Gesundheit von Müttern und Kindern oder der Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Durch die Pandemie wurden grundlegende Gesundheitsdienste schwer beeinträchtigt, der Impfschutz sank erstmals seit zehn Jahren, die Zahl der Tuberkulose- und Malaria-Toten stieg an.

COVID-19 kostete schätzungsweise 15 Millionen Menschen bis Ende 2021 zusätzlich das Leben. Insgesamt hatten sich mehr als 500 Millionen Menschen bis Mitte 2022 infiziert. Die Pandemie beeinträchtigte weltweit die Gesundheitssysteme und grundlegenden Gesundheitsdienste wie die Gesundheit von Müttern und Kindern, den Impfschutz, Programme für psychische Gesundheit oder die Behandlung von Infektionskrankheiten wie HIV, Tuberkulose oder Malaria. In vielen Ländern ist die Lebenserwartung um ein bis zwei Jahre gesunken. Bis heute ist der Zugang zu Impfstoff gegen COVID-19 auf der Welt ungleich verteilt: Im Mai 2022 hatten nur etwa 17 Prozent der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen mindestens eine Impfdosis erhalten, in Ländern mit hohem Einkommen dagegen mehr als 80 Prozent.

Die Pandemie ließ Angstzustände und Depressionen vor allem bei jungen Menschen deutlich steigen: Schon vor der Pandemie, 2019, hatten 86 Millionen Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren und 80 Millionen Kinder zwischen 10 und 14 Jahren – mehr als 13 Prozent der Angehörigen der zwei Altersgruppen – eine diagnostizierte psychische Störung. Die Pandemie hat diese Situation massiv verschärft. Hier brauche es vermehrte Aufmerksamkeit und Investitionen, so der Sustainable Development Goals Report 2022.

Die Gesundheit von Müttern und Kindern kommt voran, jedoch mit regionalen Unterschieden: Es gibt mehr Personal in der Geburtshilfe, die Sterblichkeitsrate von Neugeborenen ging um 12 Prozent, von Kindern unter fünf Jahren um 14 Prozent zwischen 2015 und 2020 zurück. Die höchste Sterblichkeit hat immer noch Afrika südlich der Sahara. Auch die Geburtenrate von Jugendlichen sank weltweit.

Die Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie Aids, Tuberkulose oder Malaria erlitt durch die Pandemie einen herben Rückschlag: Wieder mehr Menschen infizierten sich und starben an diesen und weiteren Infektionskrankheiten. Außerdem versäumten in der Pandemie wieder mehr Kinder grundlegende Impfungen. Der Impfschutz sank erstmals seit 2005.

Wo steht Deutschland?

Die vorzeitige Sterblichkeit von Frauen und Männern ist zwar gesunken, aber nicht so stark wie erhofft. Bei der Raucher:innenquote hatte man das Ziel fast erreicht. Doch aktuell steigt die Zahl der Raucher:innen wieder an. Auch die Adipositasquote bei Erwachsenen ist in den letzten Jahren gestiegen, bei Kindern und Jugendlichen dagegen konstant geblieben. Fortschritte werden dagegen bei der Reduktion von Emissionen von Luftschadstoffen und Feinstaub verzeichnet.

In Deutschland wird SDG 3 anhand verschiedener Indikatoren gemessen:

- Vorzeitige Sterblichkeit unter 70 Jahren: Bis 2030 soll die vorzeitige Sterblichkeit bei Frauen bei höchstens 100 und bei Männern bei höchstens 190 Todesfällen je 100.000 Einwohner:innen liegen. 2018 waren es 151 Frauen und 279 Männer. Der Rückgang in den vergangenen drei Jahrzehnten ist zwar deutlich. Dennoch würde bei gleichbleibender Entwicklung das Ziel bis 2030 verfehlt. Ursachen für eine vorzeitige Sterblichkeit sind vor allem Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die insgesamte Lebenserwartung in Deutschland ist jedoch gestiegen.

- Raucherquote: Bis 2030 soll die Raucherquote bei Jugendlichen auf sieben Prozent, bei Personen ab 15 Jahren auf 19 Prozent sinken. Das war fast geschafft: Nur sechs Prozent der Jugendlichen rauchte 2019, 22 Prozent der Personen ab 15 Jahren. Allerdings ergab die repräsentative Langzeitstudie DEBRA, dass der Anteil der Raucher:innen unter den 14- bis 17-Jährigen in 2022 sprunghaft auf 15,9 Prozent angestiegen ist. 2021 waren es noch 8,7 Prozent.

- Adipositasquote: Ziel der Bundesregierung ist es, dass die Adipositasquoten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis 2030 nicht weiter ansteigen. Bei Kindern zwischen drei und zehn Jahren sowie Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren ist dies der Fall, die Quoten haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten kaum verändert und lagen 2017 bei rund 12 bzw. knapp 19 Prozent. Bei Erwachsenen ist in den vergangenen Jahren allerdings ein Anstieg von 11 (1999) auf 15 Prozent (2017) zu verzeichnen, eine Entwicklung konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie.

- Luftschadstoffe und Feinstaub: Luftverunreinigungen beeinträchtigen nicht nur die Gesundheit der Menschen, sondern auch Ökosysteme und Artenvielfalt. Die Emissionen von Luftschadstoffen sollen daher bis zum Jahr 2030 um 45 Prozent gegenüber dem Jahr 2005 sinken. Bis 2018 gingen die Luftverunreinigungen um rund 25 Prozent im Vergleich zu 2005 zurück. Bei gleichbleibender Entwickung würde das Ziel erreicht werden. Beim Feinstaub soll es bis 2030 gelingen, dass kein Mensch einer Feinstaubkonzentration von mehr als 20 Mikrogramm je Kubikmeter Luft ausgesetzt ist. Zwischen 2007 und 2018 ist die Feinstaubexposition deutlich gesunken und das Ziel sollte erreicht werden (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).

Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ erweitert die Indikatoren um die Suizidrate und den Alkoholkonsum, der nach wie vor in Deutschland viel zu hoch liegt. Bei den offiziellen Indikatoren errechnet „2030 Watch“ einen Fortschritt von 58,5 Prozent. Nimmt man die zusätzlichen Indikatoren hinzu, kommt das zivilgesellschaftliche Monitoring zu einem Fortschritt von 54,7 Prozent, also zu einem ähnlichen Ergebnis.

#4 Hochwertige Bildung

Bildung ist ein Menschenrecht und zentrale Voraussetzung für die Überwindung von Armut und ein selbstbestimmtes Leben. Ziel ist es daher, bis 2030 eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewährleisten und die Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle zu fördern.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Gleichberechtigter Bildungszugang für alle

- Zugang zu frühkindlicher Bildung

- Kostenlose, gerechte und hochwertige Grund- und Sekundarbildung für alle Mädchen und Jungen

- Zugang zu hochwertiger beruflicher Bildung und Hochschulbildung

- Alle Jugendliche und mehr Erwachsene sollen lesen, schreiben und rechnen können

- Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung

Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?

Die Corona-Pandemie hat auch den Bildungssektor hart getroffen: Etwa 147 Millionen Kinder versäumten in 2020 und 2021 über die Hälfte ihres Präsenzunterrichts. Je länger Kinder nicht in die Schule gehen, desto unwahrscheinlicher ist ihre Rückkehr. Die Abbrecherquoten steigen, ebenso die Lernrückstände. Bildungsdisparitäten zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen Kindern aus ärmeren und reicheren Ländern bzw. Familien sind gewachsen.

Vor der Pandemie war die Zahl der Kinder, die keine Schule besuchen, von 26 Prozent im Jahr 2000 auf 17 Prozent im Jahr 2019 gesunken. Dieser positive Trend hat sich seit der Pandemie gedreht. Denn von März 2020 bis Februar 2022 waren die Schulen in aller Welt durchschnittlich 41 Wochen lang ganz oder teilweise geschlossen. Doch je länger Schulen geschlossen haben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Kinder zur Schule zurückkehren, weil es sich Eltern vielfach nicht mehr leisten können, ihre Kinder auf die Schule zu schicken und die Kinder durch Arbeit selbst etwas zum Lebensunterhalt beitragen müssen.

Schulschließungen und Unterrichtsausfälle führten überdies zu schlechteren Lernergebnissen, was besonders in den elementaren Grundkenntnissen des Schreibens, Lesens und Rechnens fatal ist. Außerdem haben die Schulschließungen die

Ungleichheit im Bildungsbereich verschärft: Kinder aus ärmeren Ländern oder einkommensschwachen Familien sowie Mädchen und Kinder mit Behinderungen sind von Lernrückständen in besonderem Maß betroffen. Hier brauche es ambitionierte Programme, um allen Kindern eine Rückkehr in die Schule und das Aufholen ihres Lernrückstands zu ermöglichen, so der Sustainable Development Goals Report 2022. Außerdem haben nach wie vor rund ein Viertel aller Schulen weltweit keinen Zugang zu Strom, Trinkwasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen. Etwa der Hälfte fehlt eine Ausstattung mit Computern und Internetanschlüssen sowie barrierefreie Zugänge für Kinder mit Behinderung.

Wo steht Deutschland?

In Deutschland steigt die Zahl derjenigen Personen zwischen 18 und 24 Jahren, die weder über Abitur oder Fachhochschulreife noch eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, seit einigen Jahren wieder an und entwickelt sich damit gegenläufig zum erwünschten Ziel. Dagegen bewegt sich der Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit akademischem oder beruflich höher qualifiziertem Abschluss in die gewünschte Richtung. Auch die Zahl der Kinder in Ganztagsbetreuung wächst, doch nicht in dem Maße, um die gesteckten Ziele bis 2030 zu erreichen.

Die Coronakrise hat die Defizite im deutschen Bildungssystem schonungslos offengelegt, vor allem im Hinblick auf den Investitionsstau beim Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen. Zudem führten Schulschließungen auch hierzulande zu schlechteren Lernergebnissen und Lernrückständen. Die Bildungsdisparitäten zwischen Kindern aus einkommensschwachen und einkommensstarken Familien verschärften sich (Quelle: 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums).

Generell misst Deutschland SDG 4 anhand folgender Indikatoren:

- Frühe Schulabgänger:innen: Dies sind diejenigen Personen zwischen 18 und 24 Jahren, die weder über Abitur oder Fachhochschulreife noch eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und sich auch nicht in Aus- oder Weiterbildung befinden. Ziel ist es, deren Anteil auf 9,5 Prozent bis 2030 zu senken. Doch der Trend läuft in die entgegengesetzte Richtung: Seit 2014 steigt die Zahl der frühen Schulabgänger:innen wieder an auf aktuell 10,3 Prozent.

- Akademisch Qualifizierte und beruflich Höherqualifizierte: Unter den 30- bis 34-Jährigen befinden sich immer mehr Menschen mit einem akademischen oder beruflich höher qualifizierten Abschluss (z.B. Meisterabschluss). 2019 waren es 50,5 Prozent. Ziel bis 2030 sind 55 Prozent, weshalb von einer Zielerreichung auszugehen ist.

- Ganztagsbetreuung: Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Chancengerechtigkeit und eine verbesserte Integration ist die Ganztagsbetreuung von Kindern zentral. Zwar wächst die Zahl der Kinder in Ganztagsbetreuung. 2020 waren es 17,1 Prozent der 0- bis 2-Jährigen und 47,6 Prozent der 3- bis 5-Jährigen. Doch der Ausbau der Ganztagsbetreuung gelingt nicht in dem Maße, um die gesteckten Ziele bis 2030 (35 Prozent der 0- bis 2-Jährigen, 70 Prozent der 3- bis 5-Jährigen) zu erreichen (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).

Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ nimmt die beiden Indikatoren Bildungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) und den Einfluss von sozioökonomischen Faktoren auf den Bildungsgrad hinzu und kommt so auf einen Fortschritt von 48,7 Prozent gegenüber 55,2 Prozent, wenn man nur die offiziellen Indikatoren berücksichtigt.

#5 Geschlechtergleichheit

Mit dem SDG 5 möchte die Weltgemeinschaft bis 2030 Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Beseitigung aller Formen von Diskriminierung

- Beendigung aller Formen von Gewalt gegen und die Ausbeutung von Frauen und Mädchen

- Keine Kinderheirat, Zwangsverheiratung und weibliche Genitalverstümmlung mehr

- Anerkennung von unbezahlter Pflege- und Hausarbeit

- Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft; mehr Frauen in Führungspositionen

- Ungehinderter Zugang zu Gesundheitsleistungen, auch der sexuellen und reproduktiven Gesundheit

- Gleiche Rechte auf und Zugang zu Land, Eigentum, finanzielle Dienstleistungen und Technologien für Frauen und Mädchen

Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist immer noch ein weiter Weg und auch hier hat die Corona-Pandemie traditionelle Geschlechterrollen befördert und Fortschritte zunichte gemacht. Gewalt gegen Frauen und Mädchen gibt es in allen Ländern. Frauen sind gesundheitlich schlechter gestellt, besitzen selten Land, verdienen weniger und besetzen seltener Führungspositionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Weltweit hat eine von vier Frauen und Mädchen ab 15 Jahren mindestens einmal in ihrem Leben körperliche und/oder sexuelle Gewalt in Ehe oder Partnerschaft erfahren. In vielen Ländern haben Frauen keinen Rechtsanspruch, frei über ihren Körper zu bestimmen und selbst über die Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgung und Verhütungsmitteln zu entscheiden. Daten weisen auf eine Verschärfung dieser Situation in der Corona-Pandemie hin.

Kinderehen und Genitalverstümmelung sind in vielen Ländern nach wie vor gängige Praxis: 2021 war fast jede fünfte junge Frau vor ihrem vollendeten 18. Lebensjahr verheiratet. Am häufigsten sind Kinderheiraten in Afrika südlich der Sahara und in Südasien. Mindestens 200 Millionen der heute lebenden Mädchen und Frauen wurden einer Verstümmelung ihrer Genitalien unterzogen. Bildung ist hier das zentrale Instrument, um dieser menschenverachtenden Praxis entgegenzutreten. Denn Frauen und Mädchen mit Bildung werden um 40 Prozent seltener beschnitten.

Noch immer sind zu wenig Frauen in Führungspositonen in Politik und Wirtschaft vertreten und die Fortschritte sind nur schleppend: Weltweit lag der Frauenanteil in nationalen Parlamenten Anfang 2022 bei 26,2 Prozent gegenüber 22,4 Prozent im Jahr 2015. Der Frauenanteil in Führungspositionen stieg global zwischen 2015 und 2019 nur leicht von 27,2

auf 28,3 Prozent und blieb von 2019 auf 2020 unverändert. (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?

Auch in Deutschland ist man von Gleichberechtigung noch weit entfernt: Noch immer verdienen Frauen rund 18 Prozent weniger als Männer. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland hier auf einem der letzten Plätze. Über ein Drittel des Top-Managements von großen Konzernen besteht mittlerweile aus Frauen, in Wirtschaftsunternehmen generell liegt der Anteil jedoch nur bei 22 Prozent. Auch bei der gleichberechtigten Aufteilung von Kinderbetreuung und Care-Arbeit ist Luft nach oben.

In Deutschland wird SDG 5 anhand folgender Indikatoren gemessen:

- Gender Pay Gap: Noch immer verdienen Frauen in Deutschland rund 18 Prozent weniger als Männer (Quelle: Statistisches Bundesamt). Ziel war es, bereits 2020 den Gender Pay Gap auf zehn Prozent zu verringern und diesen Wert bis 2030 zu halten. Im jetzigen Tempo wird dieses Ziel nicht erreicht. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland auf einem der letzten Plätze.

- Frauen in Führungspositionen: Im Top Management von börsennotierten Unternehmen waren 2020 über ein Drittel (35,2 Prozent) Frauen, in Wirtschaftsunternehmen generell lag der Wert allerdings nur bei 22 Prozent. Im Öffentlichen Dienst des Bundes arbeiteten 2019 37,6 Prozent Frauen. Damit wurde der Zielwert von 30 Prozent zwar überschritten. Von einer Gleichberechtigung kann jedoch nicht die Rede sein.

- Väterbeteiligung beim Elterngeld: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte für Frauen und Männer gleichermaßen möglich sein. Ein Indikator dafür ist das Elterngeld. Ziel ist es, dass sich bis 2030 der Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld beziehen, auf 65 Prozent steigert. Aktuell sind es rund 40 Prozent (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).

Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ nimmt unter anderem die Indikatoren Frauenanteil in Parlamenten, Gender Gap im Renteneinkommen und die ungleiche Verteilung der Hausarbeit hinzu und kommt damit auf einen Fortschritt von rund 90 Prozent, während sich aus den offiziellen Indikatoren bereits einer Übererfüllung der Ziele ergeben würde. Betrachtet man beispielsweise den Frauenanteil in Parlamenten, so zeigt sich, dass nur 35 Prozent der Abgeordneten im Deutschen Bundestag Frauen sind.

LpB-Angebote zu SDG 5

8. März: Internationaler Frauentag

Online-Dossier

Beim Anteil weiblicher Abgeordneter nimmt der baden-württembergische Landtag eine Schlusslicht-Position ein: 35 von derzeit 143 Parlamentariern sind Frauen.

Frauen in den Länderparlamenten

Online-Dossier

Beim Anteil weiblicher Abgeordneter nimmt der baden-württembergische Landtag eine Schlusslicht-Position ein: 35 von derzeit 143 Parlamentariern sind Frauen.

Equal Pay Day – Entgeltgleichheit für Männer und Frauen

Online-Dossier

Der Aktionstag will auf den Unterschied im Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern (Gender Pay Gap) aufmerksam machen.

Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Online-Dossier

Jede vierte Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben Partnerschaftsgewalt erlebt. Gewalt ist traurige Wirklichkeit für viele Frauen mitten in der Gesellschaft.

Diversity und Gender Mainstreaming

Online-Dossier

Mit Diversity soll die Vielfalt in unserer Gesellschaft aufgezeigt werden. Gender Mainstreaming bezeichnet die Verpflichtung, bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf Männer und Frauen in den Blick zu nehmen.

Mit Gender Mainstreaming zur Chancengleichheit

E-Learning-Kurs

In diesem vierwöchigen E-Learning-Kurs erfahren Sie, was Gender Mainstreaming bedeutet und wie Sie Gender Mainstreaming bei Ihnen im Öffentlichen Dienst umsetzen können.

#6 Sauberes Wasser

Ziel ist es, bis 2030 die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und eine Sanitärversorgung für alle zu gewährleisten.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Zugang zu sicherem und bezahlbarem Trinkwasser für alle Menschen

- Angemessene Sanitärversorgung und Hygiene für alle Menschen

- Verbesserung der Wasserqualität

- Effiziente und nachhaltige Wassernutzung und integriertes Wassermanagement

- Schutz und Wiederherstellung von Wasserökosystemen

Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?

2,2 Milliarden Menschen haben nach wie vor keinen Zugang zu sicherem und bezahlbarem Trinkwasser, 3,6 Milliarden keinen Zugang zu Sanitäreinrichtungen. Die Fortschritte reichen nicht aus, um das Ziel bis 2030 zu erreichen. Generell nimmt die Wasserknappheit aufgrund von Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum und wegen des Klimawandels zu: Die UNESCO schätzt, dass 2050 über 40 Prozent der Weltbevölkerung unter Wassermangel leiden werden.

Noch immer haben über zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem und sauberem Trinkwasser. 3,6 Milliarden Menschen fehlt der Zugang zu Sanitäreinrichtungen. Die Weltgemeinschaft tut zu wenig, um SDG 6 zu erreichen. Schätzungen zufolge werden 2030 noch immer 1,6 Milliarden Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser und 2,8 Milliarden Menschen ohne Zugang zu Sanitäranlagen sein. Für einen universellen Zugang müssten die aktuellen Fortschritte um das Vierfache gesteigert werden.

Das Recht auf Wasser ist ein Menschenrecht. Doch Wasser ist ein knappes Gut. Durch Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum greifen immer mehr Menschen auf diese begrenzte Ressource zu. Die Folgen des Klimawandels mit Dürreperioden und Starkregenereignissen sorgen für eine weitere Verknappung. Wasserstress tritt dann ein, wenn das Verhältnis des entnommenen Süßwassers zu den gesamten erneuerbaren Süßwasserressourcen über 25 Prozent liegt. 2019 lag der Wert weltweit bei 18,6 Prozent. Doch der Wasserstress in vielen Regionen der Welt, vor allem in Nordafrika und Westasien, nimmt zu und führt zu negativen Auswirkungen auf die wirtschafliche und soziale Entwicklung. Die UNESCO schätzt, dass bis 2050 über 40 Prozent der Weltbevölkerung unter schwerem Wassermangel leiden werden (Quelle: 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums). Daher bedarf es einer effizienteren Wassernutzung und eines integrierten Wassermanagements, auch über Grenzen hinweg, um eine Wasserversorgung für alle zu sichern und Konflikten um Wasser vorzubeugen.

Bei SDG 6 geht es aber nicht nur um den gerechten Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung, sondern auch um die ökologischen Aspekte von Wasser. So spielt der Schutz und die Wiederherstellung von Wasserökosystemen wie Feuchtgebieten, Seen, Flüssen und Ozeanen eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Klimawandel und zur Erhaltung der Biodiversität auf unserem Planeten (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?

In Deutschland spielt Wasserknappheit (noch) keine so gravierende Rolle wie in anderen Ländern. Doch Hitzeperioden und Starkregenereignisse bereiten auch uns und unserer Landwirtschaft immer mehr Probleme. Zudem macht der hohe Eintrag von Phosphor und Nitrat in unsere Gewässer und ins Grundwasser unserem Trinkwasser und unseren Wasserökosystemen zu schaffen. Auch der globale Wasserfußabdruck Deutschlands ist enorm.

In Deutschland wird SDG 6 anhand von Phosphor in Fließgewässern und Nitrat im Grundwasser gemessen. Zu viel Phosphor in unseren Flüssen sorgt für Algenwachstum und Fischsterben. Unter anderem durch stickstoffhaltige Düngung gelangt zuviel Nitrat in unser Grundwasser und belastet die Wasserqualität. Zwar hat sich der Anteil der Messstellen, an denen der Orientierungswert für Phosphor eingehalten wird, in den letzten drei Jahrzehnten mehr als verdoppelt und lag 2018 bei rund 44 Prozent. Beim Nitratgehalt hat sich in den vergangenen zehn Jahren dagegen wenig getan. Noch immer weisen 17,5 Prozent der Messstellen Nitratgehalte über dem Schwellenwert auf (Quelle: Nitratbericht 2020). Doch Ziel ist es eigentlich, bis 2030 an allen Messstellen die Werte für Phosphor- und Nitratgehalte einzuhalten (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).

Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ würde gern den ökologischen Zustand unserer Seen und Flüsse als weitere Indikatoren hinzunehmen, bemängelt aber die fehlende Datenlage in diesen Bereichen. Die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums zu den Fortschritten bei der Zielerreichung aus dem Jahr 2020 macht überdies auf den großen globalen Wasserfußabdruck Deutschlands aufmerksam. Denn indirekt verwenden wir als Konsument:innen sehr viel Wasser. Hinter der indirekten Wassernutzung steckt diejenige Wassermenge, die bei der Produktion unserer Konsumgüter und Lebensmittel, die oft im Ausland hergestellt werden, verbraucht wird. Man spricht hier auch von virtuellem Wasser. Unser sogenannter „Wasserfußabdruck“ ist deshalb sehr groß und betug 2022 pro Kopf 7.200 Liter täglich. Das entspricht 48 gefüllten Badewannen (Quelle: ZDF online)!

LpB-Dossier zu SDG 6

Weltwassertag: Unser Wasser

Wird das Wasser knapp?

Wasser ist für viele ein selbstverständliches Gut. Aber wie lange noch? Denn die Wasserknappheit in anderen Ländern und hierzulande nimmt zu. Wie ist die Situation weltweit und in Deutschland? Unser Dossier klärt auf.

#7 Bezahlbare und saubere Energie

Ziel ist es, bis 2030 den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu sichern.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und moderner Energie für alle Menschen

- Deutliche Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien

- Verdopplung der weltweiten Steigerungsrate der Energieeffizienz

- Mehr internationale Zusammenarbeit bei Forschung und Technik im Bereich saubere Energie

- Mehr Investitionen in Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien

- Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur für nachhaltige Energiedienstleistungen in Ländern des globalen Südens

Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?

91 Prozent aller Menschen auf der Welt hatten 2020 Zugang zu Strom. Doch die Fortschritte, um die am schwersten zu erreichenden Menschen mit Elektrizität zu versorgen, verlangsamen sich. Noch immer nutzen 2,4 Milliarden Menschen ineffiziente Kochsysteme, die die Gesundheit und die Umwelt belasten. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt ebenfalls nur schleppend voran. Die Zielvorgabe in Bezug auf die Energieeffizienz könnte noch erreicht werden, allerdings nur mit massiven Investitionen.

Bis 2030 soll allen Menschen der Zugang zu Strom ermöglicht werden. 2020 waren es bereits 91 Prozent. Doch die Fortschritte, um die am schwersten zu erreichenden Menschen mit Elektrizität zu versorgen, verlangsamen sich. Vor allem Menschen in afrikanischen Ländern südlich der Sahara leben nach wie vor ohne Strom. Bleibt das jetzige Tempo bestehen, werden 2030 nur 92 Prozent der Menschen Zugang zu Elektrizität haben, 670 Millionen Menschen bleiben unversorgt.

Ein weiteres Ziel ist die Versorgung der Menschen mit sauberen Brennstoffen und Technologien zum Kochen. Noch immer nutzen 2,4 Milliarden Menschen ineffiziente Kochsysteme, die die Gesundheit und die Umwelt belasten. Fortschritte gab es in den letzten Jahren vor allem in Brasilien, China, Indien, Indonesien und Pakistan. Nach aktuellen Trends werden bis 2030 nur 76 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zu den sauberen Brennstoffen und Kochtechnologien haben.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt ebenfalls nur schleppend voran, eine der Schlüsselfaktoren im Kampf gegen den Klimawandel. Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieendverbrauch erreichte 2019 knapp 18 Prozent und lag damit um 1,6 Prozentpunkte über dem Wert von 2010. Der Gesamtverbrauch an erneuerbaren Energien stieg in diesem Zeitraum jedoch um ein Viertel. Hier sind enorme Anstrengungen und Unterstützung der Entwicklungsländer vonnöten, um die Klimaziele doch noch zu erreichen. Leider sind die internationalen Finanzströme für saubere Energien vor allem in der Corona-Pandemie ins Stocken geraten.

Auch eine höhere Energieeffizienz ist für die Erreichung der Klimaziele zentral. Die Zielvorgabe bis 2030 könnte noch erreicht werden, allerdings nur, wenn sich die Energieintensität bis 2030 jedes Jahr um durchschnittlich 3,2 Prozent verbessert. Aktuell sind es 1,9 Prozent. Massive und systematische Investitionen sind daher notwendig (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?

Deutschland hat sich im April 2023 von der Atomenergie verabschiedet, bis 2038 soll der Kohleausstieg erfolgen, 2045 Treibhausgasneutralität erreicht werden. Für die Energiewende sind mehr Energieeffizienz, weniger Energieverbrauch und eine Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien zentral. Während es beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorangeht und die Ziele eingehalten werden, verfehlt Deutschland bisher die Zielmarken bei Energieverbrauch und Effizienzsteigerung.

Die Senkung des Energieverbrauchs durch eine Steigerung der Energieeffizienz und der Ausbau erneuerbarer Energien sind die zwei tragenden Säulen der Energiewende in Deutschland. Daher wird SDG 7 anhand folgender Indikatoren gemessen:

- Endenergieproduktivität und Primärenergieverbrauch: Beide Indikatoren stehen in direktem Zusammenhang zueinander. Ziel ist es, die Endenergieproduktivität in den Jahren 2008 bis 2050 jährlich um 2,1 Prozent zu erhöhen und gleichzeitig den Primärenergieverbrauch bis 2030 um 30 Prozent und bis 2050 um 50 Prozent gegenüber dem Jahr 2008 zu verringern. Das ist bisher nicht geschafft: Die Endenergieproduktivität hat sich bis 2019 um 15,4 Prozent erhöht, was einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von rund 1,4 Prozent entspricht. Angestrebt werden jedoch jährlich 2,1 Prozent. Der Primärenergieverbrauch hat sich zwischen 2008 und 2019 um rund 11 Prozent reduziert. In einem Zwischenziel waren bis 2020 jedoch 20 Prozent angestrebt gewesen. Es bedarf daher größerer Anstrengungen, um Energie effizienter zu nutzen und den Verbrauch stärker zu senken.

- Anteil der erneuerbaren Energien: Ziel ist es, den Anteil der erneuerbaren Energien am Brutto-Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 18 Prozent, bis 2030 auf 30 Prozent, bis 2040 auf 45 Prozent und bis 2050 auf 60 Prozent zu erhöhen. 2019 betrug der Anteil knapp 18 Prozent, womit man die Zielmarke für 2020 erreicht hat.

- Auch beim Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch sieht es gut aus: Bis 2020 sollte der Anteil auf 35 Prozent, bis 2030 soll auf 65 Prozent steigen und noch vor 2050 soll der gesamte Strom treibhausneutral erzeugt und verbraucht werden. 2020 lag der Anteil bereits bei über 45 Prozent (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021). Dennoch machen Wissenschaftler:innen deutlich, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem der Windkraft, noch einiges an Fahrt aufnehmen muss, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Zudem brauche es große finanzielle Anstrengungen, um die globale Energiewende zu meistern. Hier benötigen die Länder des globalen Südens finanzielle und technische Unterstützung durch die Industrienationen (Quelle: 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums).

Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ nimmt die Indikatoren CO2-Emissionen und Energieverbrauch pro Kopf sowie die Subvention fossiler Brennstoffe hinzu. Mit diesen zusätzlichen Indikatoren kommt „2030 Watch“ sogar zu einem höheren Fortschritt, nämlich 55 Prozent, als beim offiziellen Monitoring (51 Prozent).

#8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Ziel ist es, bis 2030 ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Menschen zu fördern.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Mindestens sieben Prozent jährliches Wirtschaftswachstum in weniger entwickelten Ländern

- Mehr wirtschaftliche Produktivität und stärkerer Einbezug von Frauen ins Wirtschaftssystem

- Verbesserter Zugang zu bedarfsgerechten Finanzdienstleistungen für kleine und mittlere, insbesondere frauengeführte, Unternehmen

- Stärkung der Kapazität inländischer Finanzinstitutionen

- Entkopplung von Wirtschaftsleistung und Wohlstand vom Ressourcenverbrauch

- Menschenwürdige Arbeit und Vollbeschäftigung für alle Menschen

- Abschaffung von Zwangsarbeit und Menschenhandel

- Keine Kinderarbeit mehr bis 2025

- Förderung von nachhaltigem Tourismus

Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?

Erst stürzte die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft in eine schwere Krise, von der sich vor allem die am wenigsten entwickelten Länder am langsamsten erholen. Nun bremst der Krieg in der Ukraine das weltweite Wirtschaftswachstum. Die Arbeitsproduktivität ist vor allem bei kleinen Unternehmen und in ärmeren Ländern gesunken. Auch die Erholung am Arbeitsmarkt bleibt weiterhin labil. Außerdem geht man davon aus, dass die Folgen der Pandemie Millionen von Kindern in die Kinderarbeit getrieben hat.

Nach der Corona-Pandemie erholt sich die Weltwirtschaft nur langsam und der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bremst die Entwicklung zusätzlich. Eigentlich sieht das SDG 8 ein jährliches Wirtschaftswachstum von sieben Prozent in weniger entwickelten Ländern vor. In der Corona-Pandemie gab es in diesen Ländern kaum Wachstum, für 2022 wird ein Zuwachs von vier Prozent und für 2023 von 5,7 Prozent erwartet. Bei der Arbeitsproduktivität führte die Pandemie zu großen Schwankungen: Während die Produktion pro Beschäftigtem in 2021 in Ländern mit hohem Einkommen wieder deutlich anzog, sank sie in Entwicklungsländern. Hiervon waren vor allem kleine Unternehmen betroffen.

Die Erholung des Arbeitsmarkts schreitet ebenfalls nur schleppend voran. Die globale Arbeitslosenquote bleibt Schätzungen zufolge auch 2023 noch über den 5,4 Prozent von 2019. 2021 waren noch immer 28 Millionen mehr Menschen als 2019 arbeitslos. Von Arbeitslosigkeit sind vor allem Frauen, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen betroffen. So war auch die allgemeine und berufliche Bildung von Jugendlichen durch die Pandemie stark eingeschränkt. Viele Jugendliche fingen erst gar keine Ausbildung an oder brachen sie ab. 2020 betrug der Anteil von Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren, die weder eine allgemeine oder berufliche Bildung durchlaufen noch erwerbstätig sind, weltweit rund 23 Prozent, in Asien und Nordafrika sogar über 30 Prozent.

Anfang 2020 leisteten weltweit 160 Millionen Kinder Kinderarbeit. Das ist fast jedes zehnte Kind. Man schätzt, dass aufgrund der pandemiebedingt steigenden Armut bis Ende 2022 weltweit neun Millionen Kinder mehr als 2020 in Kinderarbeit gedrängt worden sein könnten (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?

Auch wenn sich die deutsche Wirtschaft von der Corona-Pandemie im Vergleich mit anderen Ländern gut erholt, stiegen die öffentlichen Schulden in 2022 auf einen neuen Höchstwert von 2,37 Billionen Euro (Quelle: Statistisches Bundesamt), eine Belastung für künftige Generationen. Bruttoinlandsprodukt und Investitionsquoten entwickelten sich im Trend positiv, ebenso die Erwerbstätigenquote. Allerdings gibt es in Deutschland immer noch Millionen Menschen, die zwar arbeiten, davon aber nicht leben können.

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird anhand von sechs Indikatoren gemessen:

- Gesamtrohstoffproduktivität: Durch die Entnahme von Rohstoffen zur Produktion von Gütern wird stets die Natur beeinträchtigt. Daher hat sich Deutschland das Ziel gesetzt, die Gesamtrohstoffproduktivität zu steigern. Diese nahm zwischen 2000 und 2010 bereits um durchschnittlich 1,6 Prozent jährlich zu. Dieser positive Trend soll bis zum Jahr 2030 fortgesetzt werden.

- Staatsdefizit: Gemäß Maastricht-Kriterien der Europäischen Union soll das jährliche Staatsdefizit, bei dem Staatsausgaben den Staatseinnahmen gegenübergestellt werden, weniger als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen. Vor der Corona-Pandemie erwirtschafteten Bund, Länder und Kommunen jährliche Überschüsse und konnten so Schulden tilgen. Doch die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise haben milliardenschwere Löcher in die Staatskassen gerissen. Eine gewisse Entspannung ist jedoch in Sicht: Während die Defizitquote im ersten Halbjahr 2021 noch bei 4,3 Prozent gelegen hatte, verringerte sich diese im ersten Halbjahr 2022 auf 0,7 Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt). Prognosen für die kommenden Jahre sind allerdings schwierig.

- Schuldenstand: Im Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU ist die maximale Schuldenstandsquote auf 60 Prozent des BIP festgelegt, so auch der Indikator der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Nachdem die Schuldenstandsquote im Jahr 2010 mit über 80 Prozent einen Rekordwert erzielt hatte, sank sie ab 2013 kontinuierlich. 2019 wurde mit 59,6 Prozent das erste Mal die gewünschte Schuldenstandsquote erreicht. Doch die Corona-Pandemie trieb die Schulden wieder in die Höhe. 2020 lag die Quote bei 69,8 Prozent, im ersten Quartal 2022 dann bei 68,2 Prozent (Quellen: BFM; Handelsblatt). Im Jahr 2022 stiegen die öffentlichen Schulden auf einen neuen Höchstwert von 2,37 Billionen Euro (Quelle: Statistisches Bundesamt), eine Belastung für künftige Generationen.

- Investitionsquote: Um in Zukunft wirtschaftlich leistungsfähig zu sein, braucht es Investitionen durch Unternehmen und den Staat. Ziel ist daher eine angemessene Entwicklung des Anteils der Bruttoanlageinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt. 2020 lag die Quote bei 22 Prozent. Damit wird der Indikator als positiv ausgewiesen.

- Bruttoinlandsprodukt: Auch beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner:in wünscht man sich ein stetiges und angemessenes Wachstum. Das BIP misst den Wert der im Inland erwirtschafteten Leistung. Mit einem stetigen Aufwärtstrend und 39.000 Euro im Jahr 2019 wird der Indikator positiv ausgewiesen.

- Erwerbstätigenquote: Aufgrund des demografischen Wandels hat Deutschlands Wirtschaft mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Gleichzeitig droht eine finanzielle Unterversorgung der Sozialsysteme. Daher soll die Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-Jährigen bis 2030 auf 78 Prozent erhöht werden. Die Erwerbstätigenquote der Älteren (60- bis 64-Jährigen) soll bis dahin 60 Prozent betragen. Mit 80,6 Prozent bzw. 61,8 Prozent wurden diese Zielwerte bereits 2019 überschritten (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).

Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ nimmt fünf weitere Indikatoren in den Blick: Anteil der Arbeitnehmer:innen im Niedriglohnsektor, inländischer Materialverbrauch, Reduktion des inländischen Materialverbrauchs, Armut trotz Vollzeitbeschäftigung und staatliche Maßnahmen gegen Sklaverei. Damit kommt „2030 Watch“ auf einen Fortschritt bei SDG 8 von 38,5 Prozent gegenüber dem offiziellen Monitoringfortschritt von 46,6 Prozent.

Die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums macht vor allem auf die „working poor“ aufmerksam, also Menschen, die zwar arbeiten, aber von ihrer Arbeit trotzdem nicht leben können, auch in Deutschland. So waren 2019 ein knappes Viertel der Hartz IV-Empfänger:innen sogenannte „Aufstocker“. Diese Personen arbeiteten zwar, doch ihr Grundeinkommen war zu niedrig, um die Grundbedürfnisse zu decken. Der Anteil dieser Aufstocker ist seit 2015 trotz besserer wirtschaftlicher Lage nur marginal gesunken. Auf kommunaler Ebene wurde dieser Indikator der Aufstocker deshalb 2018 in das Indikatorenset aufgenommen.

#9 Industrie, Innovation und Infrastruktur

Ziel ist es, bis 2030 eine widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen, eine inklusive, nachhaltige Industrialisierung zu fördern und Innovationen zu unterstützen.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Modernisierung der Infrastruktur und nachhaltige Nachrüstung der Industrien (effizienterer Ressourceneinsatz, Nutzung sauberer Technologien, klimaneutrale Produktion)

- Besserer Zugang kleiner Unternehmen zu Finanzdienstleistungen einschließlich bezahlbarer Kredite und breitere Einbindung in Wertschöpfungsketten und Märkte

- Förderung einer nachhaltigen Industrialisierung in Entwicklungsländern

- Verbesserung und Ausbau von Forschung und Technologien sowie Technologietransfer in weniger entwickelte Länder

- Besserer Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien

Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass sich Länder mit einem hohen Technisierungsgrad schneller von der Krise erholten. Weniger entwickelte Länder mit einem geringen Anteil an verarbeitendem Gewerbe bleiben dagegen zurück.

Industrialisierung, technologische Innovationen und eine widerstandsfähige Infrastruktur sind zentrale Faktoren, um sich rasch von einer wirtschaftlichen Krise zu erholen. Das hat die Corona-Pandemie gezeigt. Denn dies gelang Ländern mit hohem Technisierungsgrad wesentlich besser als Ländern mit einem geringen Anteil an verarbeitendem Gewerbe. So stieg der Anteil der Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe am Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen 2015 und 2021 weltweit von 16,2 auf 16,9 Prozent, in den am wenigsten entwickelten Ländern betrug er 2021 jedoch nur 12,5 Prozent. Daher ist es Ziel, die Industrialisierung und Technologisierung in diesen Ländern voranzutreiben und sie so widerstandsfähiger zu machen.

Kleine Unternehmen sind besonders anfällig für Konjunkturschwankungen, weil sie weniger Rücklagen haben und schlechter an Kredite kommen. Viele überlebten die Coronakrise nicht, auch weil die staatliche Unterstützung in ärmeren Ländern teils sehr gering ausfiel oder nicht vorhanden war. Zudem war fast jeder dritte Arbeitsplatz durch COVID-19 beeinträchtigt.

Ein weiterer zentraler Indikator für den Technologiefortschritt ist der Breitbandausbau. 2021 lebten etwa 95 Prozent der Weltbevölkerung in Reichweite eines mobilen Breitbandnetzes. Doch es gibt nach wie vor Lücken vor allem in ländlichen Gebieten. Eigentlich wollte man schon bis 2020 allen Menschen in den am wenigsten entwickelten Ländern einen Zugang zum Internet gewähren. Dieses Ziel wurde jedoch verfehlt (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?

In Deutschland spielen bei SDG 9 die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie der Breitbandausbau eine zentrale Rolle. Bei beiden Indikatoren besteht noch Nachholbedarf, damit Deutschland ein zukunftsfähiger und nachhaltiger Wirtschaftsstandort im globalen Wettbewerb bleibt.

In Deutschland wird SDG 9 anhand der öffentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung und dem Breitbandausbau gemessen:

- Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE): Sie sind ein wichtiger Indikator für das Innovationstempo einer Volkswirtschaft. Ziel ist es, bis 2025 jährlich 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für FuE auszugeben. Auch wenn die Ausgaben 2021 mit knapp 113 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreichten, betrug der Anteil nach wie vor 3,1 Prozent, wie auch schon 2018 (Quelle: Statistisches Bundesamt). Im internationalen Vergleich liegt Deutschland vor den USA oder der EU. Doch Länder wie Schweden oder Japan geben mehr für FuE aus.

- Breitbandausbau: Die flächendeckende Versorgung mit Gigabit-Netzen bis 2025 ist wesentliches Ziel der Bundesregierung, da dies auch einen wichtigen Standortfaktor darstellt. Mitte 2021 hatten rund 78 Prozent der städtischen Haushalte Zugang zu Bandbreitnetzen mit mehr als 1.000 Megabit pro Sekunde, aber nur 23 Prozent in ländlichen Gebieten. Bei der Breitbandversorgung sind neben den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen besser versorgt. Schlusslichter unter den Ländern sind Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit unter 30 Prozent. Hier hat Deutschland dringenden Nachholbedarf (Quelle: BMDV). Aufschluss bietet auch der Breitbandatlas der Bundesnetzagentur (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).

Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ nimmt die Indikatoren Open Data Index, Wissenschaftler:innen pro 1.000 Beschäftigte und Wissenstransferbegrenzungen durch Gesetze als weitere Indikatoren hinzu und kommt im Modell auf einen Fortschritt von rund 58 Prozent gegenüber dem offiziellen Fortschritt von 87 Prozent.

Das Global Policy Forum nimmt in ihrer 5-Jahres-Zwischenbilanz aus dem Jahr 2020 außerdem die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland in den Blick und beleuchtet den Anteil des Güterverkehrs mit der Bahn oder Binnenschiffen, denen aus ökologischen Aspekten Vorrang gegenüber der Straße oder dem Flugzeug eingeräumt werden sollte. Doch Deutschland hinkt hier nach wie vor hinterher: 2021 betrug der Güterverkehr per Schiene nur 19 Prozent, in Österreich dagegen 30 Prozent, in Litauen sogar 63 Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt). Die geplante Verkehrswende lässt noch auf sich warten. Bereits bis 2015 wollte man den Güterverkehr per Bahn auf 25 Prozent gesteigert haben.

#10 Weniger Ungleichheiten

Ziel ist es, bis 2030 Ungleichheit in und zwischen Ländern zu verringern. Ungleichheit ist zugleich ein Querschnittsthema in allen SDGs, denn beim Erreichen aller Ziele gilt das Prinzip „Niemanden zurücklassen“.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Das Einkommenswachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung soll nachhaltig erhöht werden

- Gleiche Möglichkeiten für alle Menschen – unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Ethnizität, Religion, Herkunft oder sozialem und wirtschaftlichem Status

- Chancengleichheit durch Abschaffung diskriminierender Gesetze und politischer Praktiken

- Förderung der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Inklusion durch entsprechende Sozial-, Lohn- und Fiskalpolitik

- Geordnete und sichere Migration durch gesteuerte Migrationspolitik

- Mehr Mitsprache von Entwicklungsländern in internationalen Finanz- und Wirtschaftsorganisationen

Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?

Weltweit gibt es eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sich die Einkommensungleichheiten in vielen der ärmsten Länder vor der Pandemie verringerte. Denn die Vermögen sind noch ungleicher verteilt. Extreme Armut und Ungleichheit fördert Migration: Aktuell gibt es so viele Flüchtlinge auf der Welt wie nie zuvor. Etwa jeder fünfte Mensch weltweit hat zudem bereits Diskriminierung erfahren.

Soziale, politische und wirtschaftliche Ungleichheit innerhalb von oder zwischen Ländern ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, da sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Seit 1980 hat weltweit das oberste ein Prozent der Bevölkerung mehr als doppelt so stark von der wirtschaftlichen Entwicklung profitiert als die ärmsten 50 Prozent. Damit verfestigen sich bzw. wachsen Ungleichheiten. Dies möchte die Weltgemeinschaft mit SDG 10 ändern.

So komplex das Thema „Ungleichheit“ ist, so vielfältig sind die Problemlagen. Im Sustainable Development Goals Report 2022 wird näher auf folgende Aspekte eingegangen:

Der Anteil der Bevölkerung, der weniger als die Hälfte des nationalen Durchschnittseinkommens verdient, ist ein wichtiger Gradmesser für Ausgrenzung und Armut. Vor der Corona-Pandemie ist dieser Anteil zurückgegangen und betrug im weltweiten Durchschnitt 13 Prozent. Zwischen 2013 und 2017 verringerte sich die Einkommensungleichheit zwischen den Ländern um 3,8 Prozent, für 2020 und 2021 wird dagegen ein Anstieg von 1,2 Prozent prognostiziert. Damit wären die Fortschritte der letzten beiden Jahrzehnte durch die Pandemie zunichte gemacht.

Die Beseitigung aller Formen von Diskriminierung ist ein weiteres zentrales Ziel bei SDG 10. Daten aus 49 Ländern zeigen jedoch, dass noch immer jeder fünfte Mensch Diskriminierung aus mindestens einem der nach den internationalen Menschenrechtsnormen verbotenen Gründe erfährt. Vor allem Frauen und Menschen mit Behinderungen sind von Diskriminierung betroffen und die Corona-Pandemie hat die strukturelle und systemische Diskriminierung verschärft. Hier braucht es eine gezielte Politik gegen Diskriminierung in jedem Land, um für mehr Gleichstellung zu sorgen.

Aktuell sind so viele Menschen auf der Flucht wie niemals zuvor, mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung. Mitte 2022 waren es laut des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR 103 Millionen Menschen, 13,6 Millionen Menschen mehr als noch Ende 2021. Vor allem der Krieg in der Ukraine, aber auch andere weltweite Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen sowie die Folgen des Klimawandels treiben die Flüchtlingszahlen in die Höhe. 5.895 Menschen starben 2021 auf der Flucht.

Wo steht Deutschland?

Auch in Deutschland werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Zwischen 1999 und 2005 ist die Ungleichheit der Einkommensverteilung angestiegen und verbleibt seither auf stabilem Niveau. Dieser Wert entspricht in etwa dem Wert der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Vermögen sind dagegen in Deutschland noch ungleicher verteilt als Einkommen. Auch in der Bildung existiert Chancenungleichheit zwischen deutschen und ausländischen Schülerinnen und Schüler.

In Deutschland wird Ungleichheit anhand des Anteils ausländischer Schulabsolvent:innen und des sogenannten „Gini-Koeffizienten“ gemessen, um Aussagen über (un-)gleiche Bildungschancen und Verteilungsgerechtigkeit zu treffen:

- Anteil ausländischer Schulabsolvent:innen: Grundbedingung für eine erfolgreiche Integration und gesellschaftliche Teilhabe ist eine qualitativ hochwertige Bildung. Daher möchte Deutschland den Anteil ausländischer Schulabsolvent:innen, die über mindestens einen Hauptschulabschluss verfügen, erhöhen und an die Quote deutscher Schulabsolvent:innen angleichen. Dies ist bisher nicht gelungen. Nachdem sich der Anteil bis 2013 bereits auf knapp 90 Prozent erhöht hatte, sank er bis 2019 wieder auf rund 82 Prozent gegenüber knapp 95 Prozent an deutschen Schulabsolvent:innen.

- „Gini-Koeffizient“: Dieser Koeffizient ist eine statistische Größe über die Ungleichverteilung von Einkommen mit Werten zwischen 0 und 1. Bei Wert „0“ hätte jede Person exakt das gleiche Einkommen, bei Wert „1“ würde eine Person über das gesamte Einkommen verfügen. Ziel ist es, dass der Gini-Koeffizient bis 2030 unter dem Wert der EU-27 liegt. Seit Jahren zeigt der Wert einen stabilen Verlauf und lag 2019 leicht unter dem Wert der EU-27. Damit wird dieser Indikator positiv bewertet (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).

Doch die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums aus dem Jahr 2020 macht deutlich, dass auch in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Bisher würden sich die Maßnahmen zur Verringerung von Ungleichheit jedoch darauf beschränken, den Ärmeren Einkommenzuwächse beispielsweise durch eine Anhebung des Mindestlohns zu ermöglichen. Doch Einkommen und Vermögen der Reichen blieben davon weitgehend unberührt. Um die Kluft allerdings nachhaltig zu verringern, sei eine Umverteilung von Vermögen beispielsweise durch eine Reform der Erbschaftssteuer oder die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer vonnöten. Mehr zum Thema Armut, Reichtum und Ungleichheit in Deutschland findet man im jährlichen Armuts- und Reichtumsbericht.

LpB-Angebote zu SDG 10

Was ist Rassismus?

Online-Dossier

Will man sich dem Begriff „Rassismus“ annähern, geht es zunächst um zwei Fragen: Was unterscheidet eigentlich die Konstrukte „Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit“ von Rassismus? Wie funktioniert die Spaltung zwischen „uns“ und „ihnen“? Ein Überblick.

Was ist Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit?

Online-Dossier

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, kurz GMF, ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff, der abwertende und ablehnende Einstellungen gegenüber Personen oder Personengruppen zusammenfasst.

Antisemitismus

Online-Dossier

Antisemitismus ist die Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden. Antisemitismus bleibt ein gesellschaftliches Problem. Welche Formen des Antisemitismus gibt es? Welche Verschwörungstheorien mit antisemtischen Bezügen existieren? Diese Fragen und die Geschichte des Begriffs „Antisemitismus“ sind Themen dieses Dossiers.

Antiziganismus

Online-Dossier

Jahrzehnte hat es gedauert, bis der Völkermord an den Sinti und Roma anerkannt und in das öffentliche Gedenken einbezogen wurde. Auch der Antiziganismus ist noch immer existent. Unser Dossier gibt einen Überblick über die Geschichte der deutschen Sinti und Roma und informiert über Erscheinungsformen des Antiziganismus.

Flucht

Online-Dossier

Über 100 Millionen Menschen weltweit sind aktuell auf der Flucht, so viele wie nie zuvor. Aus welchen Ländern fliehen die meisten Menschen und warum? Und was passiert mit Geflüchteten, die nach Deutschland kommen? Ein Überblick.

Team meX

Fachbereich Extremismusprävention

Das Team meX möchte mit seiner Arbeit einen Betrag dazu leisten, junge Menschen frühzeitig über die Funktion und die Wirkung von Vorurteilen, Formen von Diskriminierung und extremistischen Ideologien aufzuklären.

#11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Ziel ist es, bis 2030 Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten. Gemeinsame politische Richtschnur für eine nachhaltige Stadtentwicklung in den nächsten zwei Jahrzehnten ist die „Neue Urbane Agenda“ von 2016.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Bezahlbarer Wohnraum und Grundversorgung für alle Menschen

- Sichere, bezahlbare und nachhaltige Mobilität in Städten und auf dem Land

- Inklusive und nachhaltige Stadtplanung und Flächennutzung

- Senkung der Umweltbelastung duch Städte inklusive besserer Luftqualität und Abfallbehandung

- Besserer Katastrophenschutz

- Besserer Schutz des Weltkultur- und Naturerbes

Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?

Heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. 2050 dürften es 70 Prozent sein. Städte sorgen für wirtschaftliches Wachstum, verursachen aber auch mehr als 70 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Die Herausforderungen sind vielfältig: die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, eine nachhaltige Flächennutzung und Mobilität, weniger Umweltbelastungen und ein geringeres Katastrophenrisiko. Dafür bedarf es einer nachhaltigen Stadtplanung.

Die Menschen weltweit zieht es immer mehr in die Städte. Schon heute lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, 2050 dürften es 70 Prozent sein. Angemessener Wohnraum für so viele Menschen ist knapp oder nicht vorhanden, weshalb mehr als eine Milliarde Menschen weltweit in städtischen Slums lebt, vor allem in Zentral- und Südasien, in Ost- und Südostasien und in Afrika südlich der Sahara. Eine effektive Stadtplanung muss hier für angemessenen und bezahlbaren Wohnraum sorgen, damit Menschen sich aus der Armut befreien können.

Über 6.000 Städte in 117 Ländern überwachen mittlerweile die Luftqualität ihrer Städte, eine Verdopplung gegenüber 2015. Denn Luftverunreinigungen sind schädlich für die Gesundheit. Dennoch leben 99 Prozent der städtischen Bevölkerung der Welt in Gebieten, in denen die Grenzwerte zur Luftreinhaltung nicht eingehalten werden. In Städten in Zentral- und Südasien ist die Feinstaubbelastung am höchsten. Ein weiteres Problem der Verstädterung stellt der zunehmende Müll dar. 2022 wurden weltweit durchschnittlich 82 Prozent der festen Siedlungsabfälle gesammelt und 55 Prozent in kontrollierten Einrichtungen behandelt. In vielen Ländern gibt es weiterhin offene Müllhalden oder die Abfälle werden einfach in der Umwelt entsorgt. Und von einer wirklich nachhaltigen Kreislaufwirtschaft mit hohen Recyclingquoten ist man noch Lichtjahre entfernt.

Schätzungen zufolge wird sich der jährliche Personenverkehr und die Zahl der Autos auf den Straßen zwischen 2015 und 2030 verdoppeln. Doch aktuell ist nur ein gutes Drittel der Städte mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen und nur gut die Hälfte der Stadtbevölkerung hat bequemen Zugang zu ihnen. Nachhaltige Mobilitäts- und Verkehrskonzepte sind jedoch zentral, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Städte als Lebens- und Wirtschaftsstandorte attraktiv zu machen (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?

Drei von vier Menschen in Deutschland leben in Städten. Laut einer aktuellen Studie fehlen 700.000 Wohnungen, besonders Sozialwohnungen und günstiger Wohnraum (Quelle: ZDF online). Neue, bezahlbare Wohnungen müssen also gebaut werden und nachhaltige Konzepte die Mobilitätswende voranbringen, auch um für mehr Luftqualität in den Städten zu sorgen und die Treibhausgasemissionen zu senken. Gleichzeitig möchte Deutschland die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen für den Siedlungsbau und Verkehr begrenzen.

So vielfältig die Maßnahmen für die Schaffung nachhaltiger Städte und Gemeinden ist, so zahlreich sind die Indikatoren, anhand derer in Deutschland SDG 11 gemessen wird:

- Siedlungs- und Verkehrsfläche: Fläche ist eine begrenzte Ressource, um die viele konkurrieren. Bis 2030 soll die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke auf durchschnittlich unter 30 Hektar pro Tag begrenzt werden. Bis 2050 sollen keine neuen Flächen mehr für diese Zwecke verwendet werden, sondern eine Flächenkreislaufwirtschaft existieren. Der Durchschnitt für neu in Anspruch genommene Fläche für Siedlungsbau und Verkehr ist seit drei Jahrzehnten kontinuierlich gesunken und lag 2018 bei 56 Hektar pro Tag. Bei Fortschreibung des Trends wird der Zielwert voraussichtlich erfüllt.

- Siedlungsdichte: Gleichzeitig möchte man die Siedlungsdichte erhöhen, also auf gleicher Fläche durch flächensparendes Bauen, Nachverdichtung und Nutzung von Leerstand mehr Menschen ansiedeln. Zwischen 2000 und 2009 nahm die Siedlungsdichte kontinuierlich ab. Seither zeigt sich ein uneinheitliches Bild in ländlichen und nicht ländlichen Regionen: Während die Siedlungsdichte in ländlichen Regionen weiter abnimmt, ist sie in den letzten Jahren in nicht ländlichen Regionen gestiegen.

- Endenergieverbrauch im Güter- und Personenverkehr: Der Verkehr in Städten macht Lärm, verschmutzt die Luft und belastet das Klima. Der Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen steht in engem Zusammenhang mit der im Verkehr verbrauchten Energie. Daher möchte Deutschland den Endenergieverbrauch im Güter- und Personenverkehr bis 2030 jeweils um 15 bis 20 Prozent senken. Bei beiden Indikatoren liegt Deutschland deutlich daneben. Beim Güterverkehr ist der Endenergieverbrauch zwischen 2005 und 2018 um über sechs Prozent gestiegen, vor allem aufgrund des gestiegenen Straßengüterverkehrs. Auch im Personenverkehr entwickelt sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung und stieg seit 2008 um rund ein Prozent. Die dringend notwendige Mobilitätswende lässt also noch auf sich warten. Wie diese aussehen könnte, findet sich unter anderem in der 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums.

- Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mobilität sorgt für mehr Teilhabe. Daher soll die Reisezeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu Mittel- und Oberzentren verringert werden. Dies gelang zwischen 2012 und 2018. Allerdings ist die Zeitersparnis von nicht einmal zwei Minuten marginal. Im Durchschnitt betrug die Reisezeit 2018 rund 22 Minuten.

- Überlastung durch Wohnkosten: Eine Überlastung durch Wohnkosten liegt vor, wenn man mehr als 40 Prozent des verfügbaren Einkommens fürs Wohnen ausgeben muss. Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil der Personen, bei denen diese Überlastung vorliegt, bis 2030 auf 13 Prozent zu senken. Dies ist erfüllt: 2021 waren es rund elf Prozent in Deutschland, bei den EU-27 lag der Anteil bei acht Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt). Allerdings macht der Indikatorenbericht deutlich, dass der Indikator nur eingeschränkte Aussagekraft besitzt. Denn unter den Armutsgefährdeten lag der Anteil der durch Wohnkosten überlasteten Personen im Jahr 2019 bei 48 Prozent (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021). Auf diese Problematik macht unter anderem auch die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums aufmerksam.

Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ modifiziert die Zielwerte einiger Indikatoren und nimmt die Indikatoren Feinstaubbelastung, Siedlungsabfall und Verkehrsverlagerung im Schienen- und Personenverkehr hinzu. Dadurch kommt das Modellprojekt auf einen Fortschritt bei der SDG-Zielerreichung von knapp 35 Prozent gegenüber dem offiziellen Monitoringfortschritt von knapp 21 Prozent, erzielt demnach sogar ein besseres Ergebnis.

LpB-Dossiers zu SDG 11

Smart City

Technologie in der nachhaltigen Stadtentwicklung

Ist die Smart City das Stadtkonzept der Zukunft – oder gehört für eine nachhaltige und langfristige Stadtentwicklung mehr dazu als der Einsatz von Technik?

Wohnen

Die neue soziale Frage?

Wohnen gehört zu den existenziellen Grundbedürfnissen des Menschen. Sorgenfreies Wohnen ist jedoch keine Selbstverständlichkeit mehr. Ist die Wohnungsnot die neue soziale Frage?

#12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion

Unsere Erde ist nur begrenzt belastbar und wir verbrauchen zu viele Ressourcen. So, wie die Menschen heute weltweit leben, bräuchten wir nicht nur eine Erde, sondern 1,75 Erden. Nehmen wir den Lebensstandard in Deutschland, sind es sogar fast drei Erden. Daher ist es das Ziel, bis 2030 auf nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion umzustellen.

Was soll bis 2030 erreicht werden?

- Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen

- Abfallvermeidung und besseres Recycling

- Weniger Nahrungsmittelverschwendung